From Early Pendulum Experiments to Cutting-Edge Vibration Technology

Von den ersten Pendelversuchen zur modernen Vibrationstechnik

Die Gravitationskonstante G zählt zu den Grundpfeilern der Physik. Während Lichtgeschwindigkeit und Elementarladung längst mit größter Präzision feststehen, bleibt der exakte Wert von G auch heute – fast 350 Jahre nach Newton – überraschend unsicher. Kein Wunder: Die Gravitation ist um Größenordnungen schwächer als jede andere Naturkraft. Wer G messen will, braucht eine Versuchsanordnung, die das scheinbar Unmögliche erreicht – das Messen von Bewegungen, die kleiner sind als ein Atomdurchmesser, ausgelöst von der scheinbaren „Fernwirkung“ des variierenden Gravitationsfeldes.

Das Team um Jürg Dual an der ETH Zürich stellt sich dieser Herausforderung seit vielen Jahren – und setzt dabei mit neuster Lasermesstechnik und kreativen Experimenten international Maßstäbe.

Der erste Schritt: Schwingende Resonanzbalken als „Gravitationssender“

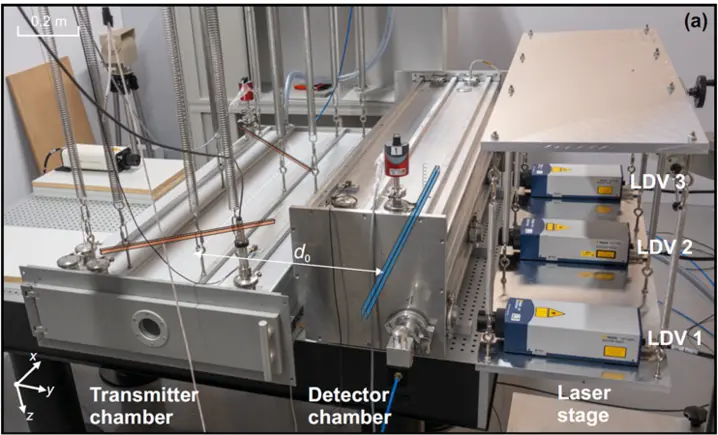

Im ersten, 2022 publizierten Versuch richtete sich der Blick auf einen Trick aus der Schwingungslehre: Resonanz macht selbst schwache Anregungen messbar. In einem spektakulär isolierten Labor – einer ehemaligen Festung im Schweizer Bergland – wurden zwei jeweils etwa 1m lange Metallbalken in Vakuumkammern montiert. Einer der Balken wird gezielt in Schwingung versetzt und sendet dabei gewissermaßen „Gravitationswellen“ aus, die den zweiten – schwingfähig abgestimmten – Balken in der Nachbarkammer zum Mitschwingen bringen. Die dabei übertragenen Kräfte sind winzig: Es werden dabei lediglich Auslenkungen im Bereich von Pikometern (das ist ein Milliardstel eines Millimeters!) angeregt.

Hier kommt die Laserinterferometrie ins Spiel: Vier hochpräzise Laservibrometer von Polytec in Verbindung mit Lock-in-Verstärkern erfassen am Versuch die Anregung und das winzige Zittern des Detektorbalkens, filtern Störungen heraus und trennen echtes Signal vom Rauschen. Ergebnis: Ein Messwert für G, der nur knapp über der internationalen Referenz liegt – mit beispiellos moderner Fehleranalyse und dem klaren Potenzial, die Methode noch zu verfeinern.

Bemerkenswert ist, dass bei dieser dynamischen Methode die klassischen Problemquellen, etwa der Einfluss umliegender Massen, stark minimiert sind. Zudem lässt sich erstmals die Wirkung der Gravitation nicht nur im „stehenden“ Zustand, sondern auch in Bewegung direkt untersuchen.

The First Step: Vibrating Beams as "Gravity Transmitters"

In a 2022 experiment, the team drew on a classic trick from vibration physics: resonance makes even very weak excitations measurable. In a spectacularly well-isolated laboratory deep in a Swiss mountain fortress, two metal beams about 1 meter long were mounted each within a vacuum chamber. One beam is set into precise vibration, “broadcasting” gravitational signals that act on the other, resonance-tuned beam in the adjacent chamber. The forces transmitted are minuscule—in the picometer range (a billionth of a millimeter)!

This is where laser interferometry comes in: Four highly precise laser vibrometers together with lock-in-amplifiers measured the tiniest trembling of the detector beam, filtering out noise and isolating true signals. The result: a value for G that is only slightly above the international reference—acquired with cutting-edge error analysis and clear potential for further refinement.

Strikingly, this dynamic method minimizes classical pitfalls, such as the influence of surrounding masses. For the first time, gravity’s effect can be directly examined not just “at rest” but in motion.

Das Update: Rotierende Balken als Schwingungsquelle (2023)

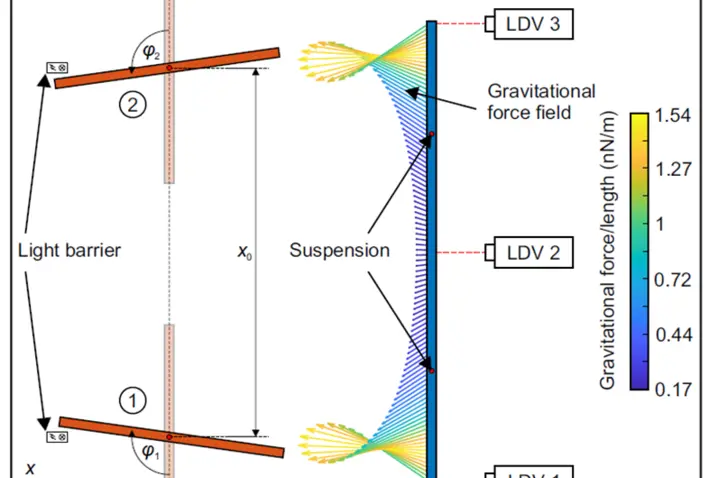

Doch die ETH bleibt nicht stehen. In der jüngsten, 2023 veröffentlichten Studie wagte sich das Team an eine noch raffiniertere Dynamik: Statt linear vibrierender Balken setzten die Forschenden erstmals auf zwei schlanke, 0,5 m lange, rotierende Wolframstäbe die symmetrisch zu einem Biegebalken-Resonanzdetektor angeordnet sind.

Durch synchronisierte Rotation erzeugten sie ein dynamisches Gravitationsfeld, das auf den mechanisch entkoppelten Resonanzbalken wirkte. Auch hier wieder: Vakuum, akribische Isolation, maximale Ausschaltung aller nicht-gravitativen Einflüsse.

Erneut misst modernste Laserinterferometrie die winzigen Auslenkungen des Resonators. Der Clou daran: Für maximale Anregung des Detektorbalkens wird die Rotationsfrequenz der Anregungsbalken exakt auf die Hälfte oder ein Viertel der Eigenresonanz des Detektors abgestimmt. Stimmen alle Parameter – Rotationsgeschwindigkeit, Ausrichtung, Temperatur – stimmt auch die Messung: Der Resonator schwingt in bemerkenswerter Übereinstimmung mit der klassischen Gravitationstheorie. Die Forscher überprüfen dabei mit statistischer Strenge sämtliche denkbaren Störeinflüsse – und können so die Reinheit des „gravitativ“ erzeugten Signals belegen.

Again, state-of-the-art laser interferometry was used to measure the slight displacements of the resonator. The key: For maximum excitation of the detector bar, the rotation frequency of the excitation bars is precisely tuned to half or a quarter of the natural resonance frequency of the detector. If all parameters—rotational speed, alignment, temperature—fit perfectly, so does the measurement: The detector vibrates in remarkable agreement with predictions from classical gravity. The team systematically verified that no other interference could explain the effect—proving the genuinely gravitational origin of the observed signal.

Result: G = 6.6816 × 10−11m3kg−1s−2, with a combined standard uncertainty of about 1.46%. The estimation is about 0.1% higher than the CODATA 2018 value

This new method demonstrates: Even in a laboratory with macroscopic test bodies and at experimentally accessible frequencies (several hertz), it is possible to dynamically and interferometrically measure gravity and use it for resonance experiments—a true first in fundamental physics.

The Role of Laser Measurement Technology

None of these pioneering measurements would be possible without optical interferometry—in particular, the use of laser vibrometers. The sensitivity they offer reaches deep into the sub-nanometer range, enabling real-time detection of the tiniest amplitudes. Interferometry also allows for pinpoint rejection of unwanted signals, compensation for environmental effects, and automated data preparation.

The remaining technical challenges involve integrating additional environmental parameters and further minimizing residual noise. The ETH experiments impressively demonstrate that, for today’s precision and difference measurements, laser-based methods far outperform classical sensors.

Consequences and Outlook

Ergebnis: G = 6.6816 × 10−11m3kg−1s−2, mit einer kombinierten Standardunsicherheit von etwa 1,46 %. Die Schätzung liegt um etwa 0,1 % über dem Wert von CODATA 2018.

Diese neue Methode beweist: Auch in einem Labor mit makroskopischen Testkörpern und bei Frequenzen im Bereich weniger Hertz ist es möglich, die schwache Gravitationskraft dynamisch und interferometrisch gezielt zu messen und für Resonanzexperimente zu „nutzen“ – ein Novum in der experimentellen Grundlagenforschung.

Die Rolle der Lasermesstechnik

Ohne optische Interferometrie – und hier speziell Laservibrometer – wären solche Pioniermessungen undenkbar. Die Präzision reicht dabei weit in den sub-nanometrischen Bereich und ermöglicht Echtzeit-Beobachtungen minimalster Amplituden. Interferometrie bietet außerdem die Möglichkeit, unerwünschte Signale punktgenau auszublenden, Umwelteinflüsse zu kompensieren und Daten für die automatisierte Auswertung aufzubereiten.

Lediglich die Integration weiterer Umwelt-Parameter und die weitere Minimierung von Rauscheffekten bleiben als technologische Herausforderungen. Die ETH-Experimente demonstrieren dabei: Laserinterferometrie ist heutigen klassischen Sensoren in Präzisions- und Differenzmessungen bei weitem überlegen.

Konsequenzen und Ausblick

Beide experimentellen Ansätze verschieben die Grenzen dessen, was im Labor zur direkten Bestimmung der Gravitationskonstante möglich ist. Sie liefern robuste Daten zur Naturkraft, die Sterne, Planeten und Galaxien formt – und bahnen mögliche neue Wege in Richtung noch präziserer Gravitationssensorik, geophysikalischer Anwendungen oder der indirekten Detektion von Gravitationswellen.

Für die Grundlagenforschung bleibt spannend, welche Fortschritte durch noch ausgereiftere Lasertechnologie und mathematische Auswertungsverfahren bevorstehen. Vielleicht gelingt es schon bald, die „Unschärfe“ der Gravitationskonstanten deutlich zu reduzieren – oder sogar Hinweise auf neue Physik über das klassische Newton-Modell hinaus zu finden.

Eines steht fest: Dank der Kombination aus Kreativität im Experiment und Präzision der Lasermesstechnik wird heute sichtbar, was lange Zeit für unmessbar galt. Das leise Zittern der Schwerkraft wird so zur lautstarken Botschaft an die Forschergemeinde.